TAKUMI PROJECT

OTANIYAKI tamura 1784

時代とともに変わる「大谷焼」

240年以上の歴史を持つ大谷焼元山窯10代目当主の田村栄一郎さん。

大学、京都で陶芸を学んだ後、大谷焼を断承し続けるため父の跡を継ぎ活動されています。

大谷焼は、土に鉄分を多く含んでおり、土の素朴さを活かした茶色い器のイメージがあります。

大きな甕から普段使いの器まで幅広いのも特徴です。

田村さんが制作する大谷焼は、大谷焼の伝統を大切にしながら、時代とともに変わる価値観を取り入れた新しい大谷焼。

「田村栄一郎の作品」として見てもらいたい。その挑戦の結果が、アニメ作品や観光列車とのコラボ、海外からの発注、そして大谷焼の歴史では初めてミシュラン掲載店に器を採用されました。

大学、京都で陶芸を学んだ後、大谷焼を断承し続けるため父の跡を継ぎ活動されています。

大谷焼は、土に鉄分を多く含んでおり、土の素朴さを活かした茶色い器のイメージがあります。

大きな甕から普段使いの器まで幅広いのも特徴です。

田村さんが制作する大谷焼は、大谷焼の伝統を大切にしながら、時代とともに変わる価値観を取り入れた新しい大谷焼。

「田村栄一郎の作品」として見てもらいたい。その挑戦の結果が、アニメ作品や観光列車とのコラボ、海外からの発注、そして大谷焼の歴史では初めてミシュラン掲載店に器を採用されました。

国内外で高く評価され、今では県内外の料理人から、器のオーダー依頼が届く。

既存の商品をというより、使い手と作り手の想いを共有し、フルオーダーで制作することがほとんどと言う田村さん。

中にはフルコースに使う全ての器のオーダーもあるみたいです。

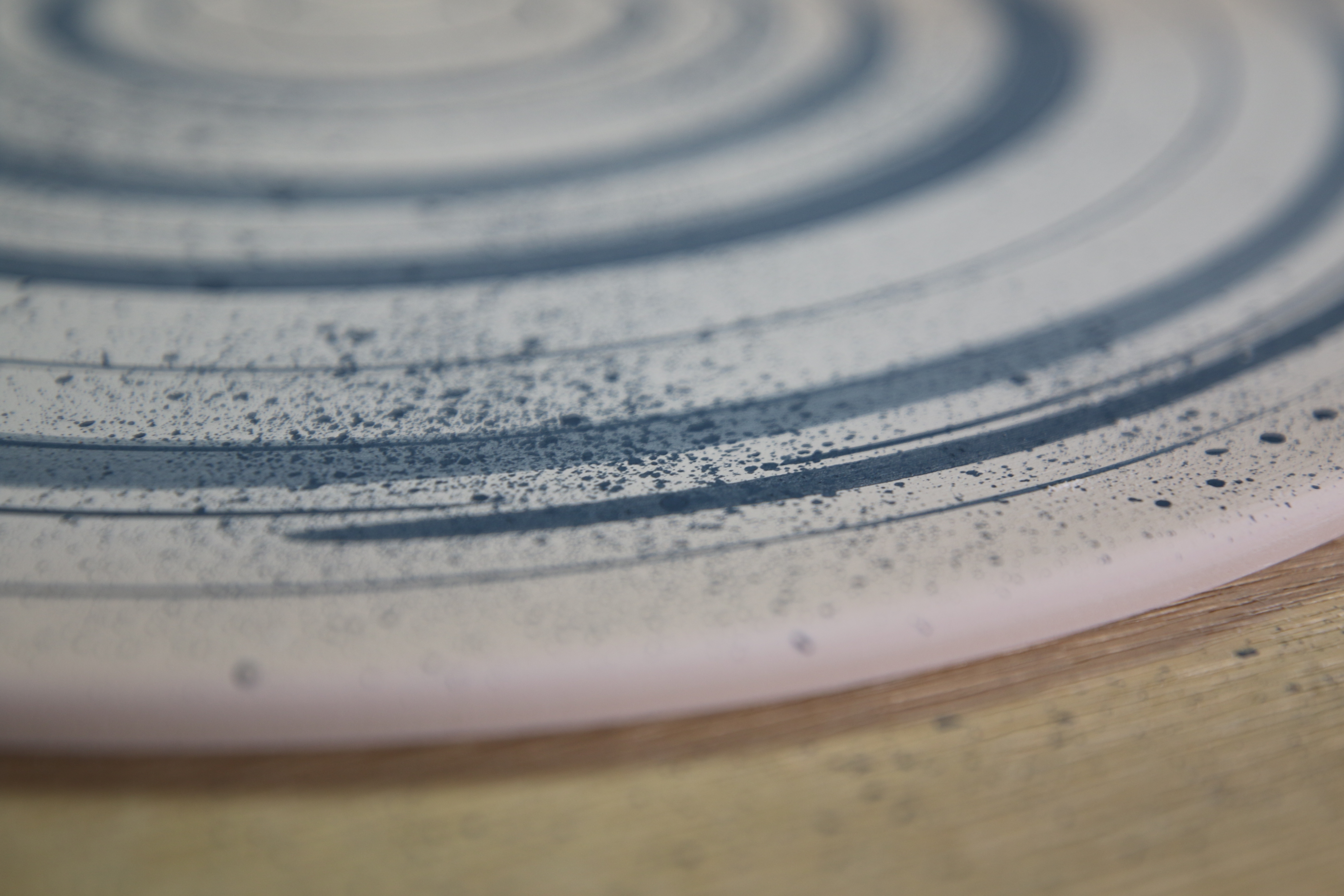

中でも、銅、コバルトを調合した釉薬を使用したターコイズブルー、渦潮、そして藍色を表現した器が人気。素敵な色合いに引き込まれます。

形、デザインは、モダンでありながらも伝統を感じることのできる、和食にも洋食にも合う器。

特に銅を使った釉薬は繊細で扱いにくい成分だそうで、釉薬の開発には3年ほど月日がかかったのだそう。

既存の商品をというより、使い手と作り手の想いを共有し、フルオーダーで制作することがほとんどと言う田村さん。

中にはフルコースに使う全ての器のオーダーもあるみたいです。

中でも、銅、コバルトを調合した釉薬を使用したターコイズブルー、渦潮、そして藍色を表現した器が人気。素敵な色合いに引き込まれます。

形、デザインは、モダンでありながらも伝統を感じることのできる、和食にも洋食にも合う器。

特に銅を使った釉薬は繊細で扱いにくい成分だそうで、釉薬の開発には3年ほど月日がかかったのだそう。

あなたの中にあるイメージをかたちに。

「時代にあった作品、誰も見た事のない様な新しい作品を作りたい。」と田村さんは言う。

とても柔らかい物腰の中に、日々向き合われている姿勢に強い想いを感じられます。

新しい価値観を取り入れつつも、歴史の窯元が受け継いできた技術も継承しているそうで、上絵という、本焼成後に表面に絵柄を施し、低温800℃で再度焼成する技術。(本焼成時は、1230度程度の高温で焼き上げる。釉薬により、温度は変わってくるそうです。)

田村陶芸館にお邪魔すると実物をみることができるので、ぜひ立ち寄ってみてください。

徳島で暮らす人々やお店でももっと広まってほしい。

田村さんの作品は飲食店だけではなく、私たちの生活にも馴染むものばかり。

ぐい呑、プレート、カップ、珈琲碗、箸置きやアクセサリーまで、商品のラインナップは幅広い。

器は毎日の食事に欠かせないですよね。

器にこだわることで彩り豊かな食卓になり、田村さんの器にお料理を盛り付けするだけで美味しくなりそうな、そんな気がします。

田村さんの作品は飲食店だけではなく、私たちの生活にも馴染むものばかり。

ぐい呑、プレート、カップ、珈琲碗、箸置きやアクセサリーまで、商品のラインナップは幅広い。

器は毎日の食事に欠かせないですよね。

器にこだわることで彩り豊かな食卓になり、田村さんの器にお料理を盛り付けするだけで美味しくなりそうな、そんな気がします。

ものを通して心が通い合い、器のある暮らしが心を豊かにしてくれる。

「田村 栄一郎の作品」。ぜひ、一度ご体験下さい。

「田村 栄一郎の作品」。ぜひ、一度ご体験下さい。

OTANIYAKI tamura 1784

TAG GHALLERYにて展示させて頂きました!

TAKUMI PROJECT