※写真は、2020年6月に撮影したものです。

※撮影のため、マスクを外しております。

※撮影のため、マスクを外しております。

TAKUMI PROJECT

Food Hub Project

神山町のフードハブ・プロジェクト

毎日、いただきます!

毎日、いただきます!

今回は、神山町でご活躍されている「フードハブ・プロジェクト」の皆様をご紹介させて頂きます。

神山町神領にある“かま屋”や“かまパン”は、ご存知の方多いのではないでしょうか?

実は、人気のかま屋やかまパンは、「フードハブ・プロジェクト」の取り組みの一つなのです。

私も実は、美味しい!おしゃれ!という単純な理由で、かま屋やかまパンへ何度かお邪魔したことがありましたが、今回プロジェクトについてお話をお聞きし、さらにファンになりました。

実は、人気のかま屋やかまパンは、「フードハブ・プロジェクト」の取り組みの一つなのです。

私も実は、美味しい!おしゃれ!という単純な理由で、かま屋やかまパンへ何度かお邪魔したことがありましたが、今回プロジェクトについてお話をお聞きし、さらにファンになりました。

まずは、フードハブ・プロジェクトについて

このプロジェクトのテーマは、「地産地食」。

神山の農業を支えるため、担い手を育てる。

そして神山で育てた食材を神山で食べ、その文化を次世代にもつないでいく。

神山の農業を支えるため、担い手を育てる。

そして神山で育てた食材を神山で食べ、その文化を次世代にもつないでいく。

「農業をすること」で景観や環境を守り、「つくること」で神山の食や文化を受け継ぎ、

「食べること」で神山の農業を食べて支えることができ、「つなぐこと」で子供の頃から地域のものを大切にすることができる。

これらが循環することで、神山で経済循環が起こります。

それだけでなく、人と人との関係性の成長にも繋がっていくのです。

始まりのきっかけは、

神山町の地方創生について考えるワーキンググループです。

神山町役場に勤める白桃さんが中心となり、神山町役場、神山つなぐ公社、株式会社モノサスが共同で、株式会社フードハブ・プロジェクトを設立しました。

全国の農家さんの平均年齢が60.4歳に対し、

神山町の平均年齢は、70.5歳。

5年後じゃ遅い!!と、

2015年よりプロジェクトがスタートしました。

その言葉の通り、5年経った今どんどん農家を辞める方が増え、耕作放棄地が増えていっているそうです。

このプロジェクトが始まるにあたり、県外から徳島に移住し、取り組まれているメンバーが多数おられます。

料理人だった方、教師だった方、管理栄養士だった方・・・様々な価値観が集まることで、先に進むための道筋が見えてくるといいます。

「食べること」で神山の農業を食べて支えることができ、「つなぐこと」で子供の頃から地域のものを大切にすることができる。

これらが循環することで、神山で経済循環が起こります。

それだけでなく、人と人との関係性の成長にも繋がっていくのです。

始まりのきっかけは、

神山町の地方創生について考えるワーキンググループです。

神山町役場に勤める白桃さんが中心となり、神山町役場、神山つなぐ公社、株式会社モノサスが共同で、株式会社フードハブ・プロジェクトを設立しました。

全国の農家さんの平均年齢が60.4歳に対し、

神山町の平均年齢は、70.5歳。

5年後じゃ遅い!!と、

2015年よりプロジェクトがスタートしました。

その言葉の通り、5年経った今どんどん農家を辞める方が増え、耕作放棄地が増えていっているそうです。

このプロジェクトが始まるにあたり、県外から徳島に移住し、取り組まれているメンバーが多数おられます。

料理人だった方、教師だった方、管理栄養士だった方・・・様々な価値観が集まることで、先に進むための道筋が見えてくるといいます。

つくり手

フードハブ・プロジェクトチームの匠にお話をお聞きしました!

vol.1 つなぐ農園

農園長 白桃 薫さん

つなぐ農園について

神山町内に“つなぐ農園”を構え、化学的合成農薬不使用で、なおかつ有機肥料のみを使用してお米、野菜を育てておられます。

ここで育てた野菜は、かま屋で使用したり、加工品での使用だけでなく、町内の飲食店に提供したり、地域の方が購入できるようになっているんです。

プロジェクトを始めた当初は、米をはじめ、300品目近くの野菜を少量で栽培されていたそうです・・・!

しかし・・・それぞれ野菜ごとで栽培方法や特徴が違い、上手くできない!お店で使用するには量が少ない!と、多品目栽培の大変さを痛感されたそう。

今は、農業を生業として収益を上げるためにはどうしたらいいかを考え、やるべきこと、やりたいことの組み合わせを変えながら栽培をしておられます。

ここで育てた野菜は、かま屋で使用したり、加工品での使用だけでなく、町内の飲食店に提供したり、地域の方が購入できるようになっているんです。

プロジェクトを始めた当初は、米をはじめ、300品目近くの野菜を少量で栽培されていたそうです・・・!

しかし・・・それぞれ野菜ごとで栽培方法や特徴が違い、上手くできない!お店で使用するには量が少ない!と、多品目栽培の大変さを痛感されたそう。

今は、農業を生業として収益を上げるためにはどうしたらいいかを考え、やるべきこと、やりたいことの組み合わせを変えながら栽培をしておられます。

神山の農業を支えるため、担い手を育てる。

農業の担い手を育てるために、農家を目指す新規就農希望者の受け入れをしています。

農業をしたい!と思う方はいても、農地は借りられるのだろうか、生計は立てられるのだろうか、売り先はあるのだろうかという点で、あきらめてしまう方が多いそうです。

フードハブでは、就農希望者の受け入れ、研修、また神山町で独立就農する際には、神山町役場と連携をしてサポートをしています。農業を次世代につないでいくため、きちんとプログラムを作られているのです。

白桃さんのご実家は、神山町でも大きな米農家さんです。白桃さんのところに、耕作放棄地の情報が集まってくることがあり、その土地を独立就農する際に提供されることもあるそうです。

取材にお邪魔した際も、県外から独立就農を目指し家族で移住してきた!という方に出会うことができました。フードハブのため、新規就農のために移住してきた方の人生がかかっているので、頑張らないと!と白桃さんは言います。農業をする人材を育て、独立して生計を立てることができるようサポートすることで、神山っていいね!と多くの方が思ってくれるのでは・・・と言われていました。

農業をしたい!と思う方はいても、農地は借りられるのだろうか、生計は立てられるのだろうか、売り先はあるのだろうかという点で、あきらめてしまう方が多いそうです。

フードハブでは、就農希望者の受け入れ、研修、また神山町で独立就農する際には、神山町役場と連携をしてサポートをしています。農業を次世代につないでいくため、きちんとプログラムを作られているのです。

白桃さんのご実家は、神山町でも大きな米農家さんです。白桃さんのところに、耕作放棄地の情報が集まってくることがあり、その土地を独立就農する際に提供されることもあるそうです。

取材にお邪魔した際も、県外から独立就農を目指し家族で移住してきた!という方に出会うことができました。フードハブのため、新規就農のために移住してきた方の人生がかかっているので、頑張らないと!と白桃さんは言います。農業をする人材を育て、独立して生計を立てることができるようサポートすることで、神山っていいね!と多くの方が思ってくれるのでは・・・と言われていました。

農業があるからこそ、地域の食文化が残り続けるんです!

食には、主に3つあると白桃さんは言います。

■生きるための食(災害時など生命を維持するためのもの)

■快楽の食(高級料理を食べること)

■日常の食

この日常の食、毎日食べる食に対して少し意識を変えることで「地域の味」に対する考え方が変わるのでは?

フードハブ・プロジェクトのテーマ「地産地食」のため、日常の食の課題解決のためにも、これからも「農業者を育てる」という軸はぶれることはない!と白桃さん。

■生きるための食(災害時など生命を維持するためのもの)

■快楽の食(高級料理を食べること)

■日常の食

この日常の食、毎日食べる食に対して少し意識を変えることで「地域の味」に対する考え方が変わるのでは?

フードハブ・プロジェクトのテーマ「地産地食」のため、日常の食の課題解決のためにも、これからも「農業者を育てる」という軸はぶれることはない!と白桃さん。

vol.2 加工品係

中野 公未さん

「地域の方と、神山の味を受け継ぐ」

中野さんは、4年前にプロジェクトのため、東京からここ神山町に移住されました。もともとは、東京で料理人をされていたそうです。

東京で料理人をしながらずっと感じていたことが

「料理に使っているモノをだれが、どうやって、作っているのか」ということ。

旬の野菜などは関係なく、料理をしていた自分に違和感を感じていたそうです。

フードハブ・プロジェクトでは、はじめはかま屋の料理人として働かれていたそうですが、現在は「加工係」としてプロジェクトに関わられています。

東京で料理人をしながらずっと感じていたことが

「料理に使っているモノをだれが、どうやって、作っているのか」ということ。

旬の野菜などは関係なく、料理をしていた自分に違和感を感じていたそうです。

フードハブ・プロジェクトでは、はじめはかま屋の料理人として働かれていたそうですが、現在は「加工係」としてプロジェクトに関わられています。

加工の目的は、主に3つ。

①神山の味を受け継ぐ。(阿波晩茶など)

②加工品の開発

③つなぐ農園で採れる、規格外の野菜の活用

加工の目的は、主に3つ。

①神山の味を受け継ぐ。(阿波晩茶など)

②加工品の開発

③つなぐ農園で採れる、規格外の野菜の活用

①神山の味を受け継ぐ。(阿波晩茶など)

②加工品の開発

③つなぐ農園で採れる、規格外の野菜の活用

〈①神山の味を受け継ぐ〉

阿波晩茶づくりを1から教わり、毎年真夏に地域の方と一緒に作業されているそうです。茶摘みをし、茶葉を洗って茹でて、こすり合わせて、発酵させて天日干し・・・かなり手間と体力が必要な作業ですが、継続をしていることの大変さを実感していると言われていました。

阿波晩茶づくりを継続することで、景観を守り、食文化をつないでいくことにもなるのです。

〈②加工品の開発〉

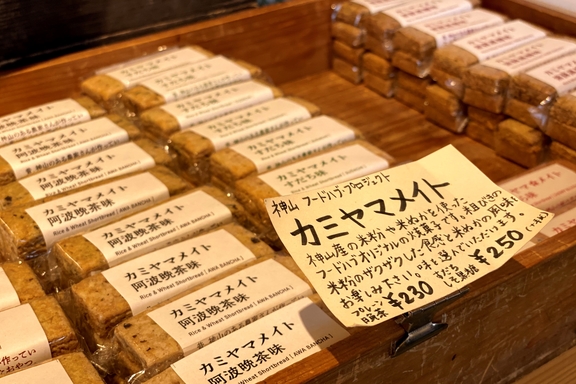

カミヤマメイトの製造をされています。どこかで聞いたことがあるような名前・・・と思う方いらっしゃるかもしれませんが、そうなんです。その聞いたことがある名前の商品のように、腹持ちがいいんです!しかも美味しい!!!生地は、小麦粉・米粉・米ぬか・米油・豆乳をベースに作っています。ちなみに、バター不使用です!すごい!

プレーン味、阿波晩茶味、チョコチップ味などなど、種類も豊富で、神山の季節の味を練りこんだりもされています。ぜひ、食べてみてくださいね!

〈③規格外の野菜の活用〉

つなぐ農園の野菜を使用し、「焼肉のタレ」やフードハブオリジナルのドレッシング、黄金すだちをつかった「アチャール」(アチャールというのは、インドの漬物のことで、サンドウィッチやカレーに合わせると美味しいそうです!)、「紫蘇の黒糖漬け」など、多くの加工品を作られています。

阿波晩茶づくりを1から教わり、毎年真夏に地域の方と一緒に作業されているそうです。茶摘みをし、茶葉を洗って茹でて、こすり合わせて、発酵させて天日干し・・・かなり手間と体力が必要な作業ですが、継続をしていることの大変さを実感していると言われていました。

阿波晩茶づくりを継続することで、景観を守り、食文化をつないでいくことにもなるのです。

〈②加工品の開発〉

カミヤマメイトの製造をされています。どこかで聞いたことがあるような名前・・・と思う方いらっしゃるかもしれませんが、そうなんです。その聞いたことがある名前の商品のように、腹持ちがいいんです!しかも美味しい!!!生地は、小麦粉・米粉・米ぬか・米油・豆乳をベースに作っています。ちなみに、バター不使用です!すごい!

プレーン味、阿波晩茶味、チョコチップ味などなど、種類も豊富で、神山の季節の味を練りこんだりもされています。ぜひ、食べてみてくださいね!

〈③規格外の野菜の活用〉

つなぐ農園の野菜を使用し、「焼肉のタレ」やフードハブオリジナルのドレッシング、黄金すだちをつかった「アチャール」(アチャールというのは、インドの漬物のことで、サンドウィッチやカレーに合わせると美味しいそうです!)、「紫蘇の黒糖漬け」など、多くの加工品を作られています。

vol.3 かまパン パン製造責任者

笹川 大輔さん

いつもの食パン、人気の秘密。

大人気のかまパンの食パン。

“いつもの食パン”と言われていますが、初めて食べるとかまパンでしか味わえない味と食感で、特別な食パンのようにも感じます。

「もっちり、ずっしり、たまにすっぱい。」

熱湯でこねた生地を使っているから、「もっちり」

生地の小麦の量が多いから、「ずっしり」

自家培養発酵種ならではの味わいで、「たまにすっぱい」

自家培養発酵種とは、一般的には「天然酵母」のこと。

レーズンと小麦粉から作られたその「種」は、かまパンのすべてのパンに使用されているそうです。かまパンの工房で「種」を育て、ついでいるため、神山の空気中に生きる乳酸菌や酵母が入っています。つまり、かまパンの自家培養発酵種は、神山の味の“素”です。

バターをつけなくても、美味しい!

まずは、そのまま食べてみてください。

“いつもの食パン”と言われていますが、初めて食べるとかまパンでしか味わえない味と食感で、特別な食パンのようにも感じます。

「もっちり、ずっしり、たまにすっぱい。」

熱湯でこねた生地を使っているから、「もっちり」

生地の小麦の量が多いから、「ずっしり」

自家培養発酵種ならではの味わいで、「たまにすっぱい」

自家培養発酵種とは、一般的には「天然酵母」のこと。

レーズンと小麦粉から作られたその「種」は、かまパンのすべてのパンに使用されているそうです。かまパンの工房で「種」を育て、ついでいるため、神山の空気中に生きる乳酸菌や酵母が入っています。つまり、かまパンの自家培養発酵種は、神山の味の“素”です。

バターをつけなくても、美味しい!

まずは、そのまま食べてみてください。

かまパンで使用しているのは、神山で70年以上種を継いでいる「神山小麦」と北海道や香川産の小麦。

通常は、作りたいパンがあれば、そのパンに合った小麦・塩・砂糖を探すのだそうですが、かまパンの場合は、神山小麦でどんなパンが作れるのか?という逆の視点からのスタートだったそうです。

神山小麦の性質を学び、作るだけでなく、利益になるためにはどうしたらいいかを試行錯誤されたと言います。

食パンは、平日は1日80斤、土日だと1日120斤ほど焼き上げているそうです。

また、食パン以外にも季節の旬のものを使ったパンを作ることを心がけているそうです。

春はよもぎ、秋になるとさつまいもなど・・・。

神山小麦の以外にも、米粉やもち米を使用したパンも作られています。

かまパンは、お店だけでなく、オンラインでも購入できます。この機会にぜひ!!

通常は、作りたいパンがあれば、そのパンに合った小麦・塩・砂糖を探すのだそうですが、かまパンの場合は、神山小麦でどんなパンが作れるのか?という逆の視点からのスタートだったそうです。

神山小麦の性質を学び、作るだけでなく、利益になるためにはどうしたらいいかを試行錯誤されたと言います。

食パンは、平日は1日80斤、土日だと1日120斤ほど焼き上げているそうです。

また、食パン以外にも季節の旬のものを使ったパンを作ることを心がけているそうです。

春はよもぎ、秋になるとさつまいもなど・・・。

神山小麦の以外にも、米粉やもち米を使用したパンも作られています。

かまパンは、お店だけでなく、オンラインでも購入できます。この機会にぜひ!!

美味しいパンを作るだけじゃなく・・・

笹川さんは、もともと東京のパン屋さんで働かれていました。

独立しようかと考えていた時、フードハブへ参加のお話があり神山へ移住したそうです。

笹川さんがパン職人としてやりたかったこと、それはパンを作るだけではなく、プラスで農業や食育をすることでした。

フードハブでは、パンの原料となる小麦作りにも携わることが出来、高校生の化学の時間に、発酵を利用して“状態変化”について授業されたこともあるそうです。

売れるパン、美味しいパンを作るよりももっと大切な、「フードハブ・プロジェクトの活動をパンを通して伝えたい!」と笹川さんは言います。もちろん売れることも大事なので・・・そのバランスに気をつけているそうです。

フードハブ・プロジェクトだから、作る意味がある、食べるとびっくりする、そんなパンを作りたい。フードハブに対しての想いをパンに込め、かまパンを沢山の人に届けたいと言われていました。

独立しようかと考えていた時、フードハブへ参加のお話があり神山へ移住したそうです。

笹川さんがパン職人としてやりたかったこと、それはパンを作るだけではなく、プラスで農業や食育をすることでした。

フードハブでは、パンの原料となる小麦作りにも携わることが出来、高校生の化学の時間に、発酵を利用して“状態変化”について授業されたこともあるそうです。

売れるパン、美味しいパンを作るよりももっと大切な、「フードハブ・プロジェクトの活動をパンを通して伝えたい!」と笹川さんは言います。もちろん売れることも大事なので・・・そのバランスに気をつけているそうです。

フードハブ・プロジェクトだから、作る意味がある、食べるとびっくりする、そんなパンを作りたい。フードハブに対しての想いをパンに込め、かまパンを沢山の人に届けたいと言われていました。

vol.4 かま屋 料理長

清水 愛さん

とっても美味しい~!かま屋!

週替わりのお昼ご飯が人気で、徳島県内だけでなく県外からもお客様が来るほどです。

清水さんは徳島出身で、今はかま屋の料理長を務めておられます。

フードハブ・プロジェクトに参加する前は、東京や淡路島で主にフランス料理を学ばれていたそうです。

プロジェクトに参加して、使っている食材を作った農家さんや、パンや加工品を作っているスタッフとすぐに話すことが出来る環境が、すごく恵まれています!と清水さんは言います。

全てのことが分かる、感じられる、そんなところは全国探しても中々ないのではないでしょうか?

清水さんは徳島出身で、今はかま屋の料理長を務めておられます。

フードハブ・プロジェクトに参加する前は、東京や淡路島で主にフランス料理を学ばれていたそうです。

プロジェクトに参加して、使っている食材を作った農家さんや、パンや加工品を作っているスタッフとすぐに話すことが出来る環境が、すごく恵まれています!と清水さんは言います。

全てのことが分かる、感じられる、そんなところは全国探しても中々ないのではないでしょうか?

世界中の人々が新型コロナウイルスの大変な状況に直面している中、かま屋がこれからどうやって営業をしていくか・・・たくさん試行錯誤されたそうです。

今までかま屋のお昼ご飯は日替わりメニューで、大皿に盛りつけておいて、お客様自身で好きな量を取ってもらう、という半セルフの取り分けスタイルでした。

しかし、コロナウイルスの影響だけでなく、ある料理人から提案があったこともあり、"かま屋の良さや食材についてもっとお客様に伝えたい!”という想いから、取り分けスタイルではなく、盛り付けをして提供するスタイルに変えました。盛り付けスタイル変えたことで、提供する際には使っている食材やメニューをお客様へ直接説明するよう心掛けているそうです。

今までかま屋のお昼ご飯は日替わりメニューで、大皿に盛りつけておいて、お客様自身で好きな量を取ってもらう、という半セルフの取り分けスタイルでした。

しかし、コロナウイルスの影響だけでなく、ある料理人から提案があったこともあり、"かま屋の良さや食材についてもっとお客様に伝えたい!”という想いから、取り分けスタイルではなく、盛り付けをして提供するスタイルに変えました。盛り付けスタイル変えたことで、提供する際には使っている食材やメニューをお客様へ直接説明するよう心掛けているそうです。

今日のお昼ご飯♪

取材にお邪魔した日、かま屋のお昼ご飯を頂きましたが、とっても美味しかったです!

この日のメニューは、

■阿波美豚のロースト フェンネルフラワーオイル

■きゅうりの冷製スープ

■キャベツのサラダ

■ビーツのピクルス

■エスニックごはん

この日のメニューは、

■阿波美豚のロースト フェンネルフラワーオイル

■きゅうりの冷製スープ

■キャベツのサラダ

■ビーツのピクルス

■エスニックごはん

味付けはシンプルにされているそう。

「シンプルだからこそ、ごまかしがきかない。足し算ではなく、引き算の料理を目指しています!」

と清水さんが言われていました。

「シンプルだからこそ、ごまかしがきかない。足し算ではなく、引き算の料理を目指しています!」

と清水さんが言われていました。

お皿の上の仕事は、農家が半分、料理人が半分。

かま屋のスタイルを変えるきっかけとなった、ある料理人とは、東京やカリフォルニアのオーガニックレストランのシェフでもあった、ジェローム・ワーグさんという方です。今は神山で暮らしておられるそうで、週替わりもメニューは、清水さんとジェロームさんとで決めています。ジェロームさんは、「お皿の上の仕事は、農家が半分、料理人が半分」と言われるそうです。

美味しい料理店があると、どうしても料理人が注目されがちですが、農家さんが美味しい食材を作ってくれるこそ料理人の仕事が活きます。

農家さんの想いをのせてこれからも、料理をしていきたい・・・!

また、ジェロームさんの言葉は、食べる側の私たちにとっても大切な言葉だなと感じました。“生産者の顔が見える”ということは、フードハブ・プロジェクトだからこその大きな強みだなと思います。

美味しい料理店があると、どうしても料理人が注目されがちですが、農家さんが美味しい食材を作ってくれるこそ料理人の仕事が活きます。

農家さんの想いをのせてこれからも、料理をしていきたい・・・!

また、ジェロームさんの言葉は、食べる側の私たちにとっても大切な言葉だなと感じました。“生産者の顔が見える”ということは、フードハブ・プロジェクトだからこその大きな強みだなと思います。

vol.5 食育担当

樋口 明日香さん

学んでいく、教えていく。

最後に、食育担当の樋口明日香さんをご紹介させて頂きます。

樋口さんは、徳島県出身でフードハブ・プロジェクトに参加される以前は、神奈川県で学校の教師をされていたそうです。プロジェクトに参加し、城西高校神山校の非常勤講師として勤務するほか、神領小学校では食や農に関する体験活動を進められています。

フードハブ・プロジェクトとは、ページ冒頭でもご紹介した通り、「農業をすること」で景観や環境を守り、「つくること」で神山の食や文化を受け継ぎ、「食べること」で神山の農業を食べて支える。そして、「つなぐ(食育)こと」で子供の頃から地域のものを大切にすることができるのです。

「地域で育てて、地域で食べる」という意識を広め、地域の農業を次の世代へつないでいくことが、“食育”活動の目的です。

樋口さんは、徳島県出身でフードハブ・プロジェクトに参加される以前は、神奈川県で学校の教師をされていたそうです。プロジェクトに参加し、城西高校神山校の非常勤講師として勤務するほか、神領小学校では食や農に関する体験活動を進められています。

フードハブ・プロジェクトとは、ページ冒頭でもご紹介した通り、「農業をすること」で景観や環境を守り、「つくること」で神山の食や文化を受け継ぎ、「食べること」で神山の農業を食べて支える。そして、「つなぐ(食育)こと」で子供の頃から地域のものを大切にすることができるのです。

「地域で育てて、地域で食べる」という意識を広め、地域の農業を次の世代へつないでいくことが、“食育”活動の目的です。

地域の学校と連携して・・・

地域の学校と連携をして、沢山の食育活動を行っておられます。

1・2年生では野菜作り、3年生では大豆の栽培、5年生ではもち米作り、6年生では職場体験、ここでは伝えきれないたくさんの取り組みがあります。

1年生では、「一緒に育て、かま屋へ卸し、育てた野菜をかま屋で食べる」という取り組みを毎年行っておられます。子供達が、野菜を育てているときや収穫する際に、「すごい~!」「食べたい~!」「よいしょ~!」と楽しそうに野菜と向き合っている姿が好きと樋口さんは言います。まさに、原体験!

収穫すると、小学生たちがかま屋に卸しに来てくれるそう。そして、かま屋の料理人が収穫した野菜を調理し、そのランチを小学生や家族が食べに来るんだとか。

「食べる」ことが中心になっている私たちですが、昔の人々は当たり前のようにしていた「育てて、作って、食べる」ことが逆に豊かに感じられます。「育てる」という環境がなかなかなくても、せめて住んでいる土地の食文化や食材は食生活に取り入れたいものです。

1・2年生では野菜作り、3年生では大豆の栽培、5年生ではもち米作り、6年生では職場体験、ここでは伝えきれないたくさんの取り組みがあります。

1年生では、「一緒に育て、かま屋へ卸し、育てた野菜をかま屋で食べる」という取り組みを毎年行っておられます。子供達が、野菜を育てているときや収穫する際に、「すごい~!」「食べたい~!」「よいしょ~!」と楽しそうに野菜と向き合っている姿が好きと樋口さんは言います。まさに、原体験!

収穫すると、小学生たちがかま屋に卸しに来てくれるそう。そして、かま屋の料理人が収穫した野菜を調理し、そのランチを小学生や家族が食べに来るんだとか。

「食べる」ことが中心になっている私たちですが、昔の人々は当たり前のようにしていた「育てて、作って、食べる」ことが逆に豊かに感じられます。「育てる」という環境がなかなかなくても、せめて住んでいる土地の食文化や食材は食生活に取り入れたいものです。

「給食プロジェクト」

小学生と高校生による、「給食プロジェクト」の様子です。親世代、祖父母世代の給食の献立を調べることからスタートし、神山の食材を使った給食の献立を考え、実際に調理・試食をするプロジェクトです。

「もち米づくり」

こちらは、神領小学校で伝統的に続いているもち米づくり。受け継いだ種籾から苗を育て、田植え、収穫まで、一連の作業を体験します。

「まめのくぼプロジェクト」

高校生は、神山の谷地区(通称:まめのくぼ)にて「まめのくぼプロジェクト」という、神山小麦を栽培する取り組みを行っています。ただ、神山小麦を栽培するだけでなく、土地の修復から、というからかなり驚き!!

まずは、10年以上使われていなかった土地で、草刈り、耕起、石積みの修復。そして、種まきから栽培、収穫まで。高校生の取り組みが、神山の環境や景観を守ることにつながっています。まさに高校生によるフードハブ・プロジェクトのように感じます。

まめのくぼプロジェクトについては、YouTubeにアップされています。ぜひ一度ご覧ください。

まずは、10年以上使われていなかった土地で、草刈り、耕起、石積みの修復。そして、種まきから栽培、収穫まで。高校生の取り組みが、神山の環境や景観を守ることにつながっています。まさに高校生によるフードハブ・プロジェクトのように感じます。

まめのくぼプロジェクトについては、YouTubeにアップされています。ぜひ一度ご覧ください。

子供達のやってみたいこと!がたくさんできる環境にとても惹かれます。

地域や子供たちと一緒に食文化を繋いでいく、素晴らしい取り組みを知ることができました。

地域や子供たちと一緒に食文化を繋いでいく、素晴らしい取り組みを知ることができました。

抽選で1名様に、

かまパン 米粉のホットケーキミックスをプレゼント!

※応募は終了致しました。沢山のご応募ありがとうございます。

フードハブ・プロジェクトの皆様のご紹介、最後までお読み頂き誠にありがとうございます!

ご応募頂いた方に、抽選でプレゼントさせて頂きます!

自分たちで育てたお米で作ったホットケーキミックス。シンプルな材料でできているため、皮は香ばしく、中はもっちもち、米粉本来の風味が楽しめます。小麦粉不使用。お米は特別栽培で育てています。

一般的なホットケーキのように焼き上がりの厚みは出ませんが、小ぶりに焼いて、いろんなトッピングをのせて食べるのがお勧めです。フルーツや野菜、ジャムやシロップをそえてどうぞ。時間がたっても硬くならず、そのままでも美味しいですよ。お米ってこんなに甘いんだと思えるホットケーキが作れます。

ご応募頂いた方に、抽選でプレゼントさせて頂きます!

自分たちで育てたお米で作ったホットケーキミックス。シンプルな材料でできているため、皮は香ばしく、中はもっちもち、米粉本来の風味が楽しめます。小麦粉不使用。お米は特別栽培で育てています。

一般的なホットケーキのように焼き上がりの厚みは出ませんが、小ぶりに焼いて、いろんなトッピングをのせて食べるのがお勧めです。フルーツや野菜、ジャムやシロップをそえてどうぞ。時間がたっても硬くならず、そのままでも美味しいですよ。お米ってこんなに甘いんだと思えるホットケーキが作れます。

〈営業時間〉

かま屋

かま屋

昼ご飯

平日:11:00~16:00 (ラストオーダー 15:00)

土日祝:11:00~18:00 (ラストオーダー 17:00)

定休日 月+火(祝日の場合は営業)

平日:11:00~16:00 (ラストオーダー 15:00)

土日祝:11:00~18:00 (ラストオーダー 17:00)

定休日 月+火(祝日の場合は営業)

〈営業時間〉

かまパン&ストア

かまパン&ストア

9:00~18:00

定休日 月+火(祝日の場合は営業)

定休日 月+火(祝日の場合は営業)

アクセス

TAKUMI PROJECT

徳島県の「匠」をご紹介!

徳島を愛し、特色を生かし、技を磨く匠。

夢に向かってモノをつくる力を徳島トヨタは応援します。

徳島を愛し、特色を生かし、技を磨く匠。

夢に向かってモノをつくる力を徳島トヨタは応援します。